この記事は約 6 分で読めます。

![]()

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

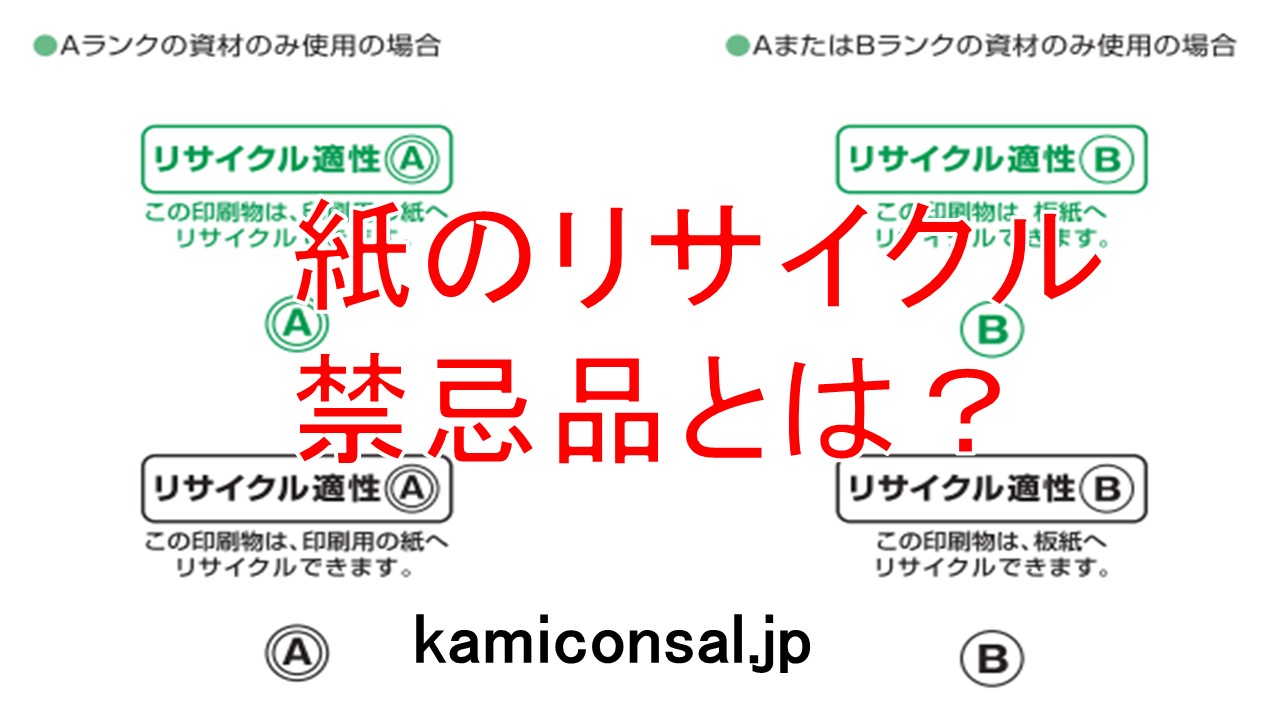

今回は、紙のリサイクルにおける禁忌品とは?

製紙原料に出来ないものというお話。

紙のリサイクルには禁忌品があります。

禁忌品というのは紙にならないもの。

これにも色々種類がある。

ちょっと確認してみましょうか。

ということで。

この記事では紙のリサイクルにおける

禁忌品とは?製紙原料に出来ないもの

について

管理人が調べたことを

お伝えしたいと思います。

紙のリサイクルの禁忌品。紙にならないもの

紙のリサイクルの禁忌品ですが。

まずは明らかに紙にならないもの。

石、ガラス、金属、土砂、木片、

布、プラスチック類など

こういうのは常識で分かりますよね?

ただ、こういうものは古紙に混ざっても

パルパーで溶解した後除去されます。

そういう工程があります。

本当に石やガラスが抄紙機まで

入ってきたら機械を壊しますから。

それから紙っぽいけど

紙にならないものもある。

不織布(マスクなど)、合成紙、

ストーンペーパー、使い捨ておむつ、

生理用品、ペット用トイレシートなど。

マスクとか合成紙、おむつ、なんかは

紙と勘違いしそうですがそうじゃない。

不織布は水に溶けないし、合成紙や

おむつはそもそも素材が違う。

それから。

マスクやお手拭き、おむつなんかだと

誰かが使って汚れていることもある。

汚れとか臭いは不良品の元。

ろうそくのような油系のものとか化粧品とか、

ましてや汚物がついてたら最悪なので。

汚れや臭いという意味では

食品の包装後のものもだめ。

汚れたものを拭いたとか包んだとか

そういうのは禁忌品なんですね~

紙のリサイクルにおける禁忌品。紙だけど製紙原料に出来ないもの

管理人が厄介だと思うのがこちら。

紙だけど製紙原料にならないもの。

どういうものかというと。

芳香紙、臭いのついた紙、

昇華転写紙、感熱性発泡紙

ワックス付段ボール、食品残ざん渣のついた紙

汚よごれた紙、医療関係で使われた紙

と言う感じですね。

さっきと被るものもありますが、

元々が紙なんだけど原料にならない。

こういうのは設備で除去できないので

そもそも入らないようにするしかない。

かなり厄介な紙と言えます。

紙のリサイクルにおける禁忌品。好ましくないもの。

基本的には入れるべきではないのですが

少しくらいなら大丈夫というやつです。

ただし、管理人的にはこれらも

禁忌品として燃やしてほしいですね。

====

金紙、銀紙など金属箔押しされた紙

石膏ボード、ターポリン紙など

圧着はがき、シール、粘着テープ

防水加工された紙(紙コップなど)

ビニール及およびポリエチレン等の樹脂

アルミコーティング紙、ラミネート紙

樹脂含浸紙、硫酸紙、ろう紙、

印画紙、カーボン紙、ノーカーボン紙、感熱紙

====

と言う感じですね。

どれも量が多いと欠陥が増える。

加熱して発色したり粘着したり

製品として使ったときは

便利でいいんですけどゴミなって

リサイクルするときには厄介なもの。

除去も難しいので入れてほしくない

というのが本音ですかね~

管理人のまとめ

今回は紙のリサイクルにおける禁忌品とは?

製紙原料に出来ないものというお話でした。

紙のリサイクルにおける禁忌品。

結構色々ありますよね。

明らかに紙にならないものは

除去しやすいんですけど

紙なんだけど原料にならないものが

かなり厄介かなと思いますね。

リサイクル、という観点からすると

少しでも紙に戻した方がいいんですが

製造する側からするとおかしな原料を

入れるとかえって不良品が出やすくなる。

正直なところをいうと自信がないなら

燃えるゴミに出してほしいと思います。

本当にちょっとした禁忌品の混入が

製品を駄目にすることがありますので。

この記事が紙のリサイクルにおける

禁忌品の参考になればと思います。

紙の分別、うまくやって下さいね!

(参考)

こんな記事も読まれています。

紙コップのリサイクルはできない?防水加工がネックになる!

⇒https://kamiconsal.jp/kamicuprecycledekinai/

和紙はリサイクルできるのか?金紙銀紙や障子紙は出来ません

⇒https://kamiconsal.jp/wasirecycle/

段ボールのテープはリサイクルできるのか?自治体によります

⇒https://kamiconsal.jp/danborutaperisaikuru/