この記事は約 9 分で読めます。

![]()

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

今回は、雑誌コードとは?

基本から仕組み、その役割と重要性について

というお話。

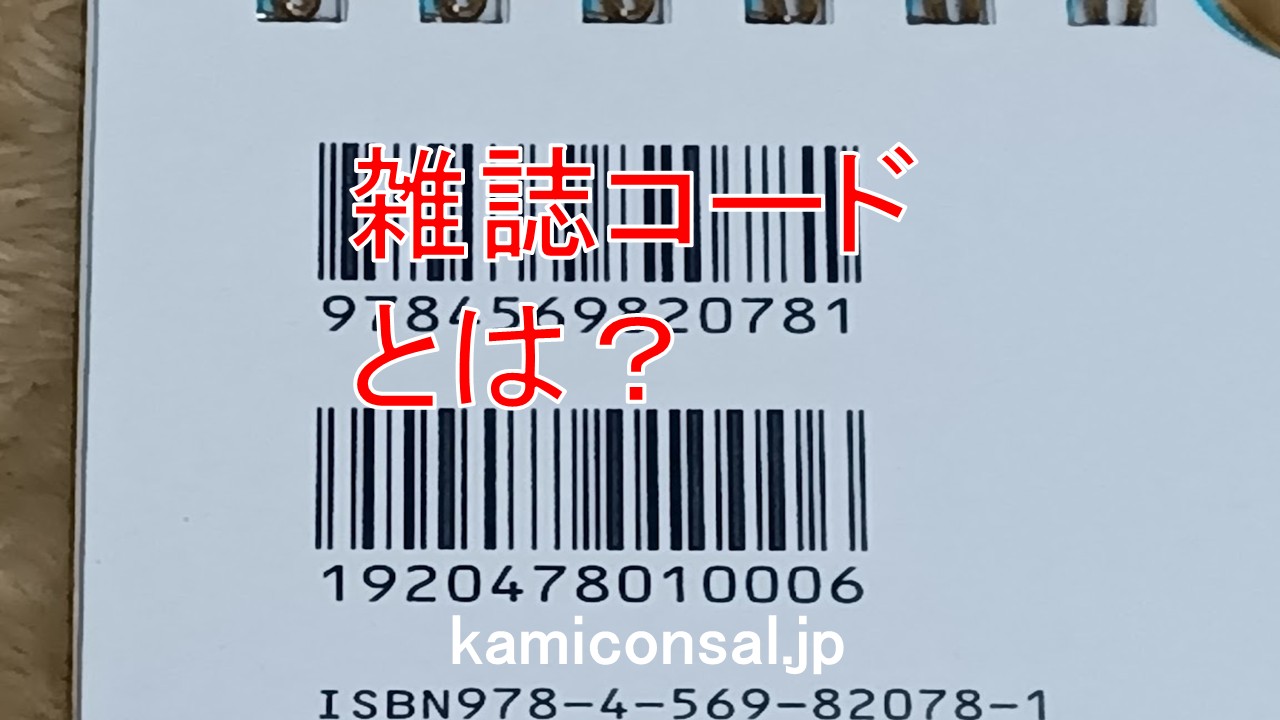

雑誌を手に取るとき、背表紙や

表紙にあるバーコード。

このバーコードの下には数字が並んでいますが

その一部が「雑誌コード」なんだそうです。

普段あまり意識することのない

この雑誌コードですが、

実は雑誌流通において非常に

重要な役割を果たしています。

ということで。

この記事では雑誌コードとは?

基本から仕組み、その役割と重要性

について

管理人が調べたことを

お伝えしたいと思います。

雑誌コードとは?

雑誌コードの基本概要

雑誌コードは、雑誌に付けられる一意の識別番号で、日本雑誌協会がその管理を行っています。

このコードは、雑誌の製造・流通・販売のあらゆる段階で非常に重要な役割を果たしており、出版業界全体で広く活用されています。

雑誌コードは、雑誌の各号ごとに異なる番号が付けられるため、特定の雑誌の中でも特定の号を正確に特定することが可能です。

この一意性のおかげで、同じタイトルの過去号や増刊号と混同することなく識別でき、流通の現場では欠かせない情報となっています。

また、このコードは主にバーコードとして雑誌の表紙や裏表紙などに印刷され、POSシステムや在庫管理システムで効率よく利用されています。

この仕組みにより、全国の書店、コンビニ、スーパーなどの販売店で、雑誌の入荷から販売、返品までがスムーズに行われています。

雑誌コードの構成

雑誌コードは一般的に以下のような構成を持っており、それぞれの要素には明確な意味があります:

- 先頭の2桁: 出版社コードを示します。このコードにより、その雑誌がどの出版社から発行されているのかを判別することが可能です。出版社ごとに割り当てられているため、流通業者もすぐに把握できます。

- 続く5桁: 雑誌タイトルコードです。この部分は、数ある雑誌の中でどのタイトルに属するかを特定するために使われます。異なる雑誌でも同じ出版社が発行している場合があるため、このコードで明確に区別されます。

- 最後の2桁: 号数や発行月などを示すコードです。これにより、その雑誌が何月号なのか、通巻で何号目なのかといった情報を特定できます。

このような構造を持つ雑誌コードにより、どの出版社が発行し、どの雑誌のどの号かを、ひと目で的確に把握できるよう設計されています。

シンプルな数字の組み合わせでありながら、実際の業務において非常に高い精度での管理を可能にしています。

雑誌コードの役割と重要性

流通管理の効率化

雑誌コードの中で最も大きな役割のひとつは、流通管理を効率化することです。

出版業界では、毎日大量の雑誌が発行・出荷され、書店やコンビニに届けられます。

そして一定期間が過ぎれば売れ残った雑誌は返本されるという流れが日々繰り返されています。

この一連の作業を人手だけで行うのは現実的ではなく、膨大な手間とミスのリスクを伴います。

しかし雑誌コードのおかげで、バーコードスキャナーを使った自動管理が可能となり、販売や在庫の情報をリアルタイムで集約・管理できるようになっています。

たとえば、特定の雑誌が想定よりも売れている場合、追加発注が迅速に行えます。

逆に売れ行きが鈍い場合には即座に返本の準備ができ、在庫ロスや棚スペースの無駄を減らすことができます。

このように、雑誌コードは日常的な業務を支えるだけでなく、出版業界全体の効率を高める役割を果たしています。

正確な販売データの取得

雑誌コードを使って集計された販売データは、出版社や流通関係者にとって極めて価値のある情報資源です。

例えば、どの号がどの時期にどの地域でどれほど売れたのかという詳細なデータを得ることができます。

このような情報を活用すれば、今後の発行計画や販売戦略において、より的確な判断が可能になります。

人気の高い特集や表紙モデル、掲載コンテンツなども分析対象となり、次号以降の企画に活かされるのです。

さらに、リアルタイムでデータを収集・分析できることは、市場の変化に柔軟かつ迅速に対応するうえで不可欠です。

実際に、雑誌の売れ行きがオンラインやSNSなどの影響を受けやすくなっている今、瞬時の対応力が競争力の差となることも少なくありません。

読者への利便性

雑誌コードは読者に直接見えない部分で活用されていますが、その存在は確実に読者の利便性にもつながっています。

例えば、過去の号を探したいときに雑誌コードがあれば、店舗や通販サイトでスムーズに検索・注文することができます。

また、定期購読をしている読者にとっては、間違いなく指定の号が届くようにコード管理が役立っており、安心して利用できます。

さらに、最近ではバックナンバーの購入や電子版のアクセスなど、雑誌コードを活用したさまざまなサービスも充実しています。

これにより、欲しい号が売り切れていた場合でも、オンラインでの再入手が可能になり、読者の体験が向上しています。

このように、雑誌コードは読者の満足度を高めることにも大いに貢献しているのです。

雑誌コードとISBNの違い

雑誌コードとよく似た存在として、ISBN(国際標準図書番号)というコードがあります。

このふたつのコードは共に出版物を識別する目的で使われますが、適用される対象や構造、用途などに明確な違いがあります。

- 対象の違い: 雑誌コードは雑誌類に付与されますが、ISBNは書籍類に対して使用されます。つまり、定期的に刊行されるものか、単発で出版されるものかで使い分けられているのです。

- 構造の違い: ISBNは13桁のコードからなり、出版国・出版社・タイトル・チェックデジットなどを含んだ体系的な構造を持ちます。一方、雑誌コードは日本独自のルールで構成されています。

- 用途の違い: ISBNは国際的に標準化されたシステムで、書籍の流通・販売において世界中で共通に使われます。対して雑誌コードは、日本国内における雑誌の流通に特化したシステムです。

つまり、両者は似ているようでいて、その役割や運用方法が異なり、目的に応じて使い分ける必要があります。

管理人のまとめ

今回は「雑誌コードとは何か?」というテーマで、その基本概要から構成、役割、ISBNとの違いまで幅広くご紹介しました。

雑誌コードは、単なる数字の羅列ではなく、雑誌が私たちの手元に届くまでの流通を支える大切な仕組みです。

出版社や販売店にとっては業務の効率化と経営判断の材料として、読者にとっては便利な検索や購入手段として、さまざまな形でその恩恵を受けています。

この仕組みを知ることで、普段何気なく手に取っている雑誌の裏にある工夫やシステムへの理解が深まり、少し違った視点で雑誌を楽しめるかもしれません。

次に雑誌を手にする際には、バーコードの横にある小さな数字にもぜひ注目してみてください。

この記事が雑誌コードについて理解を深める一助になれば幸いです。

今後も、より快適に雑誌ライフを楽しんでくださいね。

(参考)

こんな記事も読まれています。

はがきのバーコードの意味は?郵便番号と住所で郵便料金割引

⇒https://kamiconsal.jp/hagakibarcodeimi/

名刺のQRコード化のメリット!ホームページへの誘導が容易

⇒https://kamiconsal.jp/meisiqr/

紙とデジタルの融合!オフラインとオンラインの一体化が進む

⇒https://kamiconsal.jp/kamidegitalyugo/