この記事は約 9 分で読めます。

![]()

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

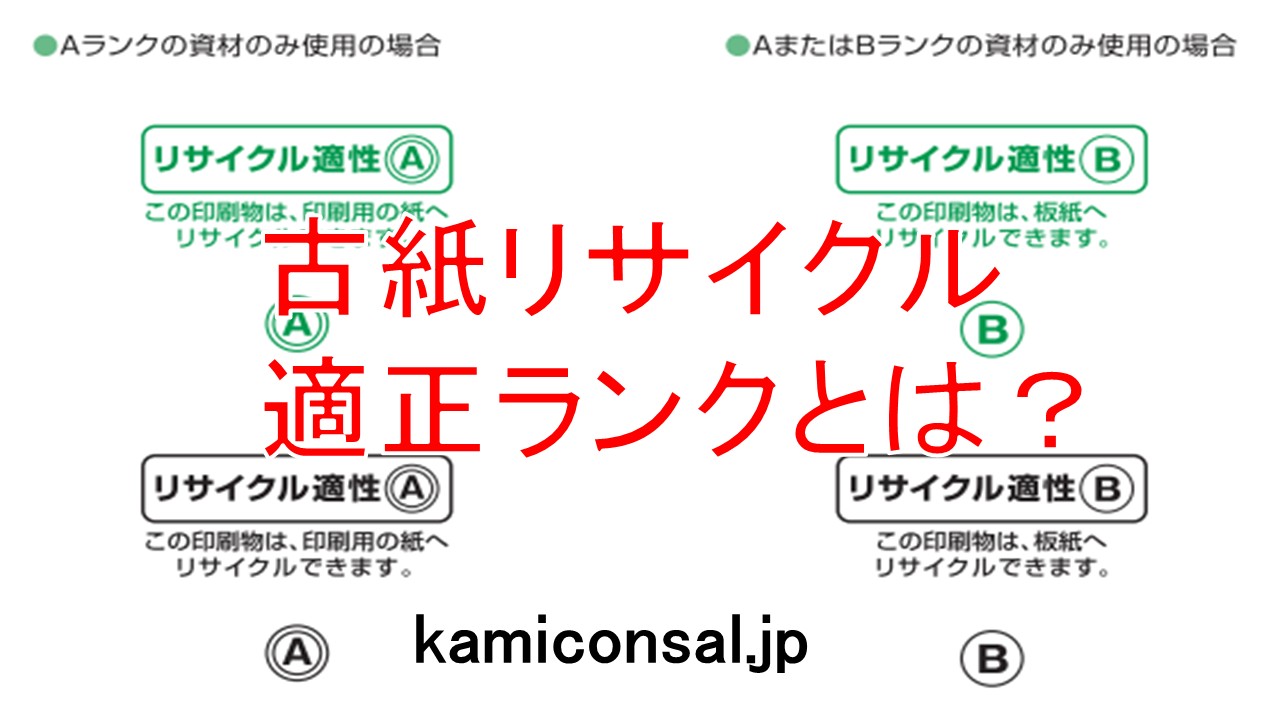

今回は、古紙リサイクル適正ランクとは?

リサイクルのしやすさA~D、というお話。

古紙リサイクルは、資源の有効活用と

環境保護に欠かせない取り組みですが、

すべての紙が同じようにリサイクル

できるわけではありません。

紙の種類や加工方法によって、

リサイクルのしやすさが異なり、

それを評価するための基準が

「古紙リサイクル適正ランク」です。

このランクは、

一般社団法人日本印刷産業連合会

によって定められており、

A~Dの4段階で分類されています。

ということで。

この記事では

古紙リサイクル適正ランクとは?

リサイクルのしやすさA~D

について

管理人が調べたことを

お伝えしたいと思います。

古紙リサイクル適正ランクとは?

古紙リサイクル適正ランクとは、紙製品が再び紙や板紙として生まれ変わる際に、そのリサイクルのしやすさや妨げになる要因の程度を評価するための指標です。

紙製品は私たちの身の回りにあふれており、印刷されたチラシや雑誌、加工された包装紙など、多くの製品に何らかの表面処理が施されています。これらの処理は、見た目や耐久性、機能性を高めるために行われますが、リサイクルにおいては思わぬ障害となることがあります。

リサイクルの工程では、紙に含まれるインクや接着剤、コーティング成分などの異物を取り除く必要があります。しかし、こうした異物が多い場合や、取り除くことが困難な素材が含まれていると、再生紙の品質が低下したり、リサイクル設備に負荷をかけたりしてしまいます。

そのため、再生可能性の程度に応じて、紙製品は以下の4つのランクに分類され、使用者や回収業者が適切に対応できるようになっています。

- Aランク:リサイクルに適している

- Bランク:板紙には再生可能だが、紙へのリサイクルは困難

- Cランク:紙・板紙のリサイクルを妨げる

- Dランク:リサイクル不可能な紙

このようなランクを正しく理解し活用することで、リサイクルしやすい紙製品を選ぶ意識が高まり、回収や処理の際の分別もスムーズになります。

各ランクの特徴と具体例

Aランク:紙・板紙へのリサイクルに最適

Aランクに分類される紙は、再生過程で問題となる異物の混入が非常に少なく、パルプとしての再利用が簡単です。そのため、古紙としての回収率も高く、再生効率の面でも優れています。

主な例:

- コピー用紙・OA用紙(裏紙なども含む)

- 新聞紙(カラー印刷されていても適正)

- ダンボール(印刷や加工が少ないもの)

- 雑誌・カタログ(光沢加工が少ないもの)

これらの紙は、再生処理の工程で大きな問題を引き起こすことが少なく、回収後は比較的簡単な処理で新たな紙製品へと生まれ変わることができます。

Bランク:板紙には再生可能だが、紙へのリサイクルは困難

Bランクに属する紙は、ある程度の加工が施されており、通常の印刷用紙やコピー紙への再生には不向きですが、ダンボールなどの板紙に再生する工程では活用されます。

主な例:

- 軽度のラミネート加工紙(表面が部分的にコーティングされたもの)

- 窓付き封筒(透明フィルム部分の分別が必要)

- グラビア印刷されたチラシ(インク層が厚いもの)

このような紙は、回収しても最終的に使用できる用途が限定されるため、分別の段階でしっかりと判断することが求められます。板紙用途であれば処理可能ですが、混入すると紙品質の劣化に繋がる恐れがあります。

Cランク:紙・板紙へのリサイクルに阻害となる

Cランクにあたる紙製品は、リサイクル時の異物除去が困難であり、繊維の再利用がほとんどできません。加工が複雑であったり、プラスチック系素材が多く含まれていたりするため、回収後の処理コストが非常に高くなります。

主な例:

- ラミネート加工が強い紙(屋外ポスターや耐水メニューなど)

- 感熱紙(レシートやFAX用紙など、熱で色が出る特殊な紙)

- 防水加工された紙(建材用の紙や野外用チラシなど)

これらの紙は、リサイクル工程で他の紙と混ざると品質が著しく低下してしまうため、自治体や企業での適切な取り扱いが必要です。

Dランク:リサイクル不可能な紙

Dランクは、完全にリサイクルができない紙を指します。これらの紙が古紙に混入すると、他の古紙全体の品質を損ねる恐れがあり、処理工場での選別や設備に負担をかけることにもつながります。

主な例:

- 写真用紙・インクジェットプリント用光沢紙(樹脂が多く含まれている)

- 油や食品が染み込んだ紙(ピザの箱、揚げ物包装紙など)

- プラスチックフィルムと一体化した紙(複合素材の包装紙など)

このような紙は、たとえ紙のように見えても分解や繊維化が不可能であり、一般ごみとして処分する必要があります。

古紙リサイクル適正ランクを理解する重要性

古紙リサイクルの効率を高め、環境負荷を減らすためには、私たち一人ひとりが紙製品のリサイクル適正ランクを意識し、適切に分別することが大切です。

正しい分別がされれば、リサイクル工程での無駄を省き、資源の有効活用が実現します。また、資源回収業者や製紙メーカーの負担を軽減し、リサイクル製品の品質向上にもつながります。

とくにDランクの紙は、少量の混入でも全体の再生品質に悪影響を及ぼすため、絶対に分別する必要があります。場合によっては、機械の故障や製品の廃棄につながることもあります。

また、BランクやCランクの紙製品についても、「どこまでが再生可能で、どの程度の加工が障害になるのか」を知ることで、より適切な紙製品の利用や購入判断ができるようになります。

さらに企業側でも、製品の設計段階からリサイクル適正ランクを意識し、再生可能な素材を優先して採用することが求められています。これにより、持続可能な社会の構築に貢献する商品開発やサービスの展開が可能になります。

管理人のまとめ

今回は古紙リサイクル適正ランクとは?

リサイクルのしやすさA~D、という

お話でした。

古紙リサイクル適正ランクは、

紙製品のリサイクルのしやすさを

A~Dの4段階で分類した指標です。

- Aランク: リサイクルしやすい紙

- Bランク: 板紙には再生できるが、紙への再生は難しい紙

- Cランク: 紙・板紙の再生を妨げる紙

- Dランク: リサイクル不可能な紙

このランクを意識して適切に分別することで

より効率的なリサイクルが実現できます。

紙製品の選び方や捨て方の見直しをすることで

環境への負担を減らし持続可能な社会の実現に

貢献しましょう。

この記事が古紙リサイクル適正ランクの

参考になればと思います。

古紙リサイクル、うまくやって下さいね!

(参考)

こんな記事も読まれています。

リサイクル適性マークについて。エコマークと何が違うのか?

⇒https://kamiconsal.jp/recycletekiseimark/

紙のリサイクルにおける禁忌品とは?製紙原料に出来ないもの

⇒https://kamiconsal.jp/kamirecyclekinki/

アップサイクルとリサイクルの違い!素材をそのまま活かす?

⇒https://kamiconsal.jp/upcyclerecycltigai/